Il Giappone, con la sua storia e cultura millenaria, è famoso per le sue tradizioni uniche e complesse. Una delle pratiche più iconiche e, allo stesso tempo, controverse è il seppuku, spesso confuso con il termine harakiri. Entrambi descrivono una forma di suicidio rituale, ma esistono differenze concettuali e culturali tra i due termini.

Origini e Significato del Seppuku

Il seppuku (切腹) è un rituale praticato dai samurai, la classe guerriera del Giappone feudale. Letteralmente, il termine significa "tagliare il ventre". Questo rituale veniva eseguito come forma di espiazione, per preservare l'onore personale o familiare, o come punizione volontaria per evitare una morte più disonorevole. Nella società samuraica, l'onore era considerato più importante della vita stessa, e il seppuku era una manifestazione estrema di questo valore.

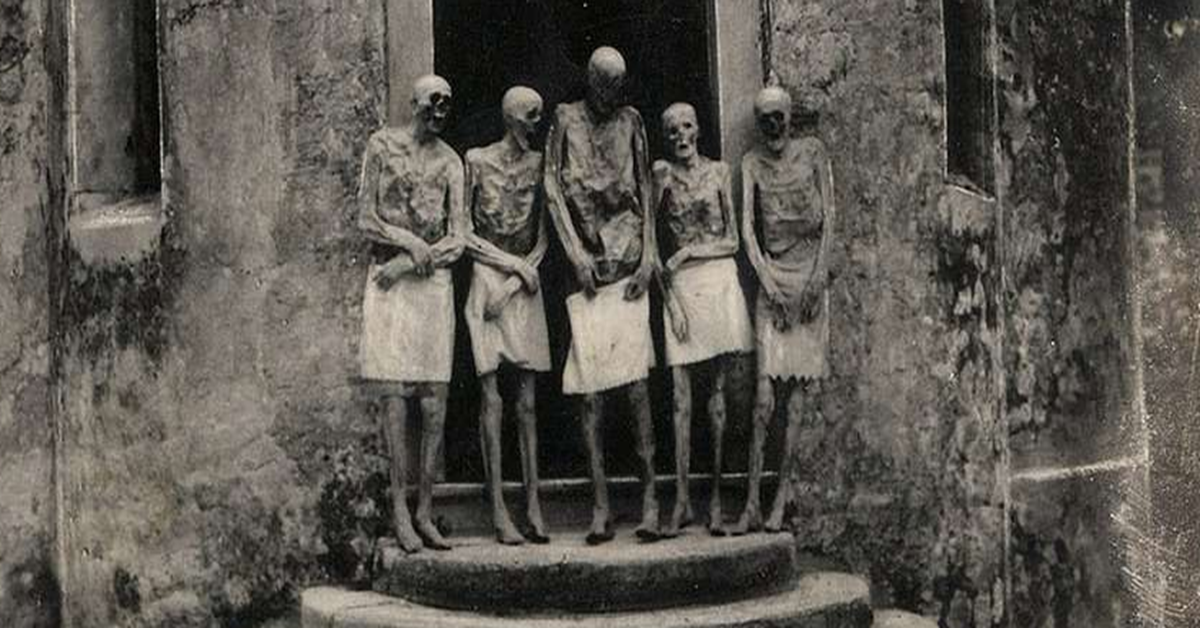

Il rituale era altamente codificato. Il samurai che si sottoponeva al seppuku doveva indossare abiti bianchi, simbolo di purezza, e sedersi su una stuoia. Utilizzava un pugnale (tantō) per infliggersi una ferita sul ventre, spesso eseguendo un taglio orizzontale seguito, in alcuni casi, da un taglio verticale. La sofferenza fisica associata al seppuku era intenzionale: dimostrava il coraggio e la forza d’animo del samurai.

Spesso, il rituale prevedeva l'assistenza di un secondo, detto kaishakunin. Il suo compito era decapitare il samurai immediatamente dopo l’incisione iniziale, al fine di porre fine alla sofferenza e garantire una morte dignitosa.

Harakiri: Un Termine Più Informale

Il termine harakiri (腹切り) è composto dagli stessi ideogrammi di seppuku, ma con ordine inverso (hara significa "ventre" e kiri significa "tagliare"). Tuttavia, nella cultura giapponese, harakiri è considerato un termine colloquiale o addirittura volgare rispetto a seppuku. Viene utilizzato più frequentemente in contesti informali o da parte di stranieri che non conoscono la profondità ritualistica e simbolica del seppuku.

Mentre seppuku si riferisce al suicidio rituale in un contesto formale e altamente cerimoniale, harakiri viene usato per indicare il semplice atto del suicidio attraverso il taglio del ventre, spesso senza i dettagli rituali.

Il Contesto Storico

Il seppuku era una pratica esclusiva della classe samuraica e trovava giustificazione all'interno del codice di condotta noto come bushidō (la "via del guerriero"). Durante il periodo Edo (1603-1868), il seppuku divenne anche una punizione imposta dal governo per i samurai accusati di tradimento o crimini gravi. In questi casi, veniva eseguito pubblicamente come monito per gli altri.

Con l'arrivo dell’era Meiji (1868-1912) e la modernizzazione del Giappone, la pratica del seppuku fu ufficialmente abolita. Tuttavia, il suo significato simbolico persiste nella cultura giapponese, come dimostrato in episodi successivi, come il suicidio rituale dello scrittore Yukio Mishima nel 1970.

Significato Culturale e Simbolico

Oltre alla sua funzione storica, il seppuku è intriso di simbolismo. Il taglio del ventre rappresenta l’atto di "aprire il cuore", un modo per dimostrare sincerità e pentimento. Nel contesto del bushidō, il suicidio rituale non è visto come una fuga, ma come un atto di coraggio, una scelta consapevole per preservare l'integrità morale e il rispetto verso sé stessi.

Critiche e Interpretazioni Moderne

La pratica del seppuku è oggi guardata con una certa ambivalenza. Mentre alcuni ne riconoscono il valore storico e culturale, altri lo vedono come un esempio di una mentalità rigida e ossessionata dall'onore. La moderna società giapponese ha abbandonato queste pratiche, ma l’idea dell’onore personale e della responsabilità rimane profondamente radicata nella mentalità collettiva.

Seppuku e harakiri non sono semplicemente sinonimi, ma rappresentano due prospettive diverse su una pratica che ha segnato profondamente la storia giapponese. Sebbene il seppuku appartenga ormai al passato, continua a esercitare un fascino particolare come simbolo di coraggio, onore e sacrificio personale. La sua eredità vive nelle opere letterarie, nei film e nell’immaginario collettivo, rendendolo un tema di continua riflessione e studio.