Con l’espressione “Scemi di Guerra” si indicano i soldati italiani della Prima Guerra Mondiale che, dopo aver vissuto le atrocità del fronte, svilupparono gravi disturbi psichici oggi riconducibili a quello che attualmente chiamiamo disturbo da stress post-traumatico (PTSD). All’epoca, però, la sofferenza mentale dei militari veniva raramente compresa e ancor meno trattata con umanità: spesso questi uomini venivano considerati simulatori, codardi o semplicemente "matti", da nascondere e dimenticare.

Origine del termine

Il termine “Scemi di Guerra” non è ufficiale né scientifico. Era un modo rozzo e sprezzante — usato sia dai commilitoni che dalla società civile — per etichettare chi, dopo l’esperienza del conflitto, mostrava sintomi evidenti di alienazione mentale: tremori, afasia, amnesia, crisi nervose, allucinazioni, pianti incontrollabili. Un tempo non esistevano diagnosi mediche accurate per questi casi, né un vocabolario adatto a parlarne con empatia.

Le cause del trauma

Durante la Prima Guerra Mondiale, i soldati vissero in condizioni estreme: settimane passate nelle trincee tra fango, freddo, cadaveri, bombardamenti incessanti e paura continua della morte. L’orrore quotidiano logorava non solo i corpi, ma anche le menti. Alcuni non ressero: la loro psiche si spezzò, spesso in modo permanente.

I sintomi più frequenti includevano:

- paralisi improvvise (senza cause organiche);

- perdita del linguaggio;

- cecità o sordità psicosomatica;

- crisi epilettiche simulate dalla mente;

- gravi stati di depressione e isolamento.

Il trattamento (o la sua assenza)

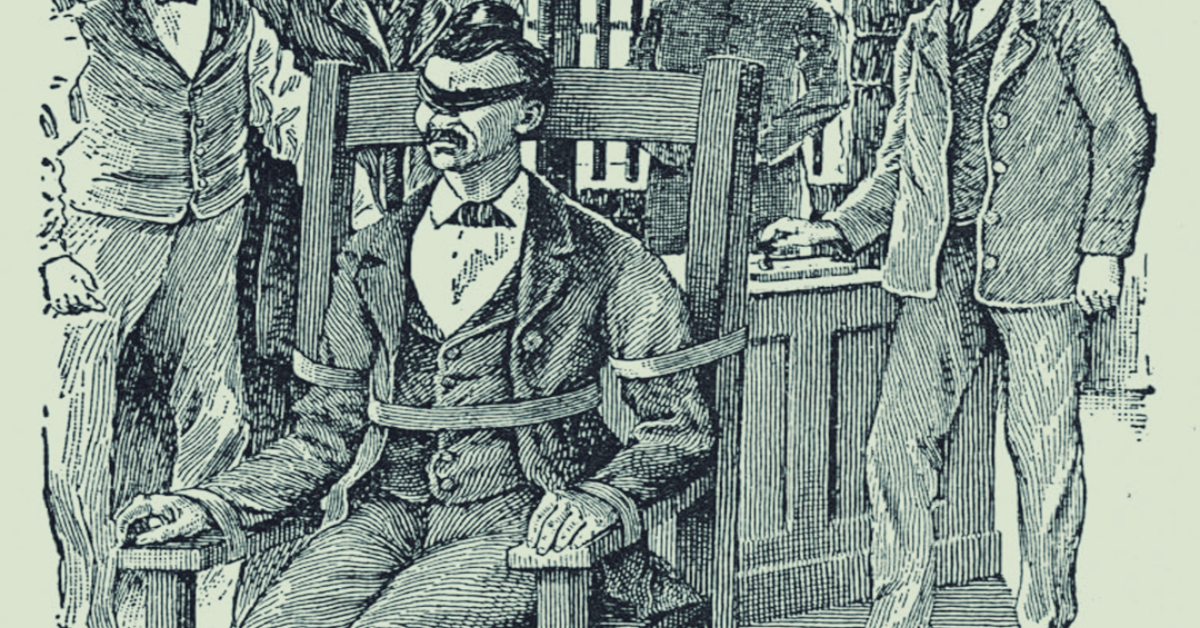

In un'epoca in cui la psichiatria era agli albori e dominava ancora la cultura del dovere e della virilità militare, molti “scemi di guerra” vennero internati in manicomio, sottoposti a elettroshock, camicie di forza, isolamento. Non c’era comprensione né volontà di curare: la priorità era ripulire l'immagine dell’esercito e mantenere alto il morale della nazione.

Solo pochi medici, come il neurologo Ugo Cerletti o lo psichiatra Gaetano Perusini, tentarono approcci più scientifici e umani. Ma erano voci isolate in un sistema ancora fortemente repressivo e punitivo.

La memoria negata

Per decenni, gli “scemi di guerra” rimasero dimenticati. Le loro storie non entrarono nei libri di storia né nei monumenti ai caduti. Soltanto negli ultimi anni, grazie a studi storiografici, documentari e rappresentazioni artistiche, si è cominciato a dare voce a questa parte invisibile e dolorosa del nostro passato.

Gli “Scemi di Guerra” sono la testimonianza vivente (e poi silenziosa) di quanto la guerra distrugga non solo i corpi, ma anche le menti. Ricordarli oggi significa rendere giustizia a chi ha sofferto nel silenzio e riconoscere, con più consapevolezza, le ferite invisibili lasciate da ogni conflitto.